Conférences de Christian Devillers et de Jean-Marc Weill

Jean-Marc Weill et Christian Devillers sont invités par le domaine d’études “Vers une architecture située” dans le cadre du cycle des conférences des domaines d’études.

Jeudi 14 novembre Amphi 2- Conférence ouverte à tous sur inscription ci-contre pour les personnes extérieures à l’école

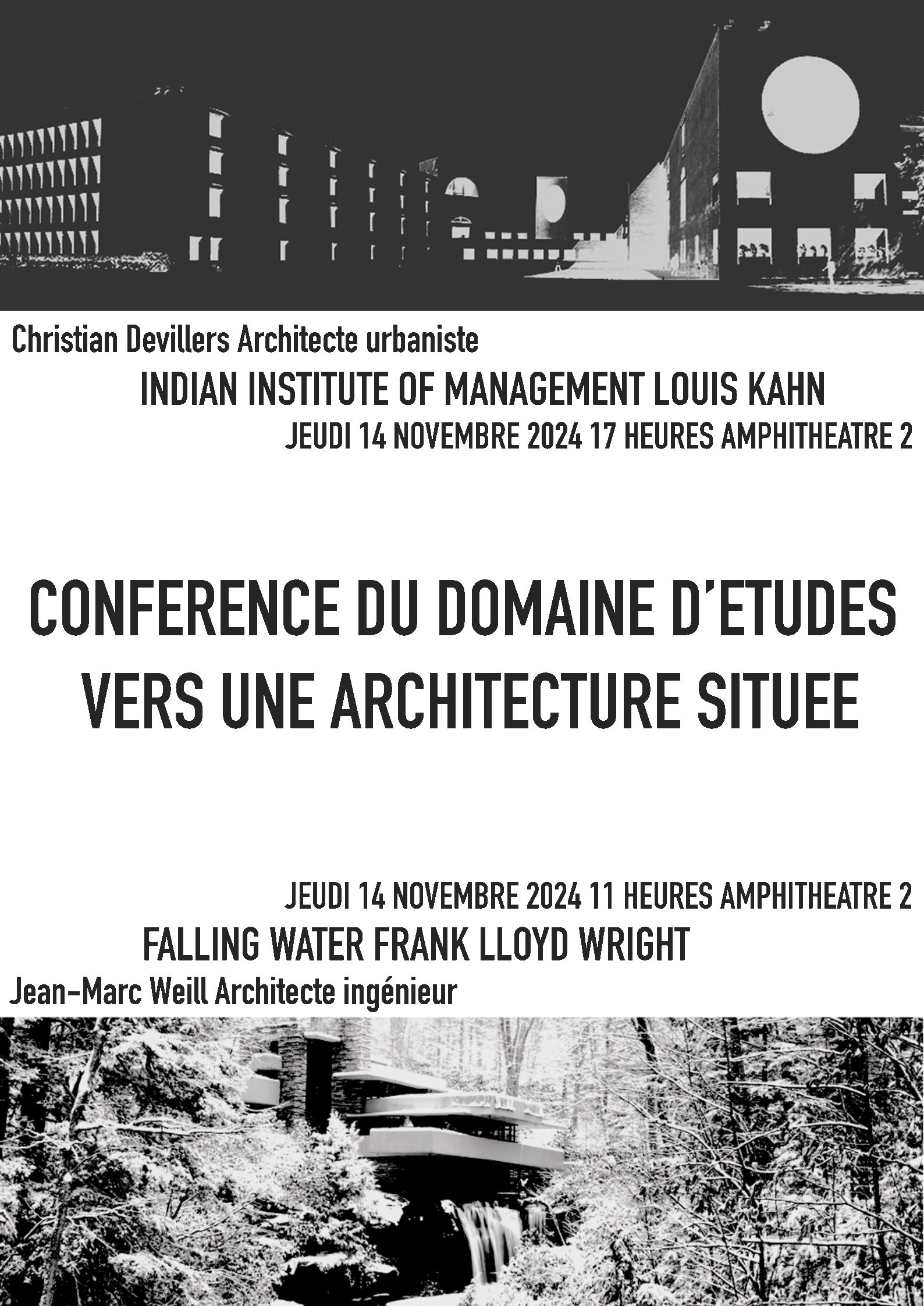

11h – Jean-Marc Weill, architecte ingénieur : “Falling Water Frank Lloyd Wright”

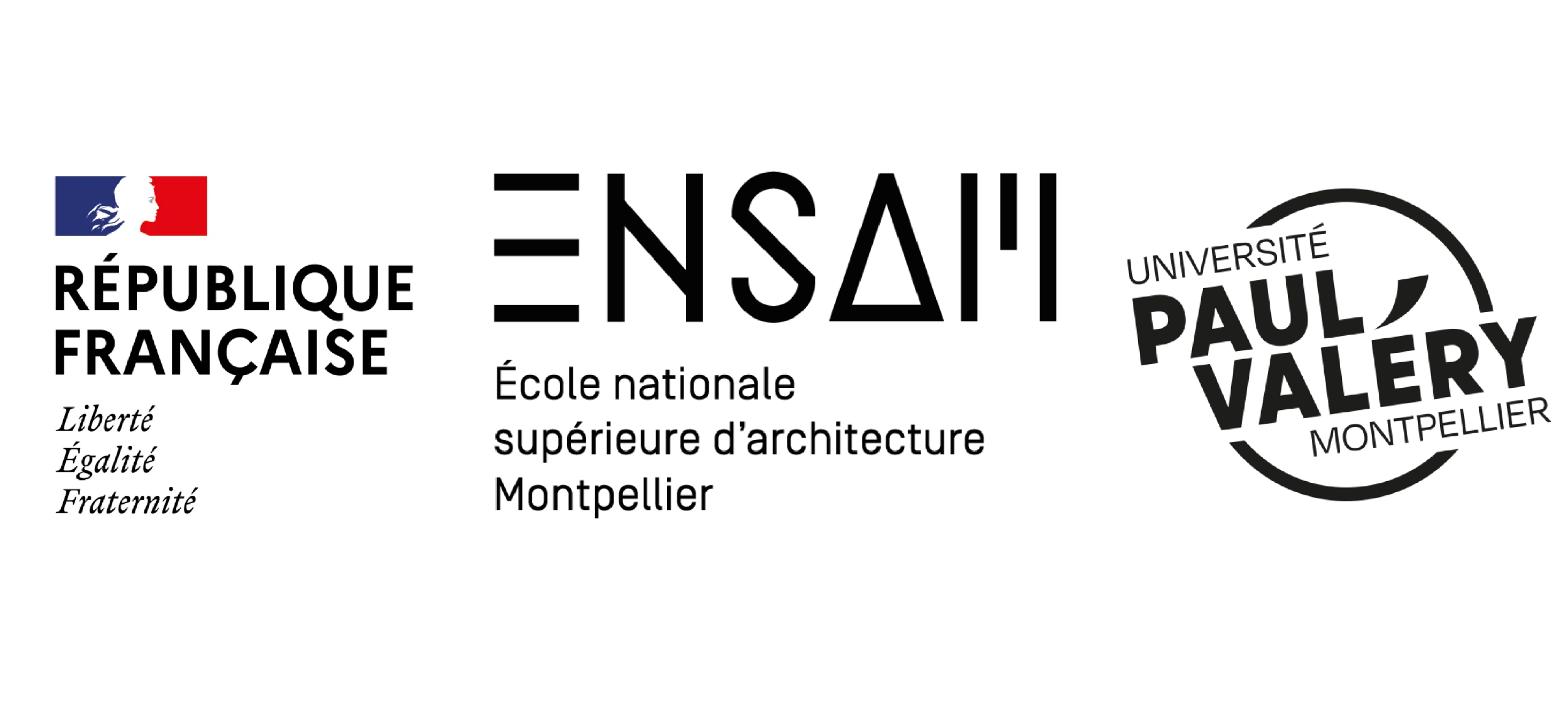

17h – Christian Devillers, architecte urbaniste : “Indian Institute of Management Louis Kahn”

L’IIM une révolution spatiale par Christian Devillers

L’Indian Institute of Management à Ahmedabad est un des plus grands chefs d’œuvre de l’architecture du XXème siècle. La partie des « dormitories » (résidences universitaires) se distingue par une composition extrêmement originale que l’on pourrait qualifier de polyphonique et parvient à créer une très grande diversité spatiale et une infinité de parcours possibles à partir de la répétition d’un même élément. On trouve un tel dispositif dans l’art de la seconde moitié du siècle passé mais, à ma connaissance, dans aucune autre œuvre d’architecture de ce niveau. Il s’agit d’une invention considérable et d’un nouveau concept d’espace architectural aussi important et radical que celui des avant-gardes du début du siècle.

Dans l’espace de la sculpture de la première moitié du siècle, l’œuvre se projette dans l’espace pour le qualifier (cf. Rosalind Krauss, Passages in modern sculpture. 1981 MIT Press). Cette dynamique spatiale apparait dans l’architecture des années 20 chez Mies et chez Le Corbusier qui parlera d’architecture « radiante ». L’œuvre se découvre dans un parcours : « la promenade architecturale », succession de points de vue analogue à un montage cinématographique.

Dès les années 50, notamment dans les bains de Trenton, Kahn expérimente une nouvelle manière de concevoir l’espace architectural qui sera pleinement développé 20 ans plus tard dans les « dorms » de l’IIM mais qui traverse à des degrés divers tous ses projets. Il n’y a plus aucune « projection spatiale », au contraire l’œuvre est purement statique. Elle est découverte à travers le mouvement de celui qui la regarde mais celui-ci n’est pas guidé comme dans la promenade architecturale. Une infinité de parcours est possible comme sur un échiquier. La figure de l’échiquier présente une autre caractéristique, celle de l’équivalence des blancs et des noirs. Autrement dit du plein et du vide, du « poché » du plan et de l’espace libre, de la matière et de la lumière, thèmes toujours présents dans la pensée de Khan ou les deux termes peuvent s’échanger, la colonne s’évider, le mur s’écarter pour faire entrer la lumière : « Material is spent light » dira-t-il. Dans le premier concept de l’espace moderne, l’espace vide (un des deux universaux kantiens avec le temps) est d’une nature radicalement différente de la matière ; chez Kahn au contraire l’espace est substituable à la matière, l’espace est une matière. Ce concept d’espace se trouve aussi chez les artistes américains dits « minimalistes » dans les années 60 mais à l’inverse des avant-gardes du début du XXème siècle c’est ici l’architecture qui précède la sculpture.

Les « dormitories » d’Ahmedabad sont constitués par 18 pavillons identiques : un carré (stable) coupé par la diagonale (fluide), un escalier carré occupe l’angle manquant à l’exception des trois pavillons de la façade extérieure ouest où l’escalier est à l’intérieur de la diagonale. Les 18 pavillons et les cours carrées qui les séparent sont disposés en échiquier sur trois rangées. Ils sont tous différents les uns des autres non par leur forme mais par leur position (au milieu, sur le côté intérieur ou extérieur) et par les plantations des cours. On peut parcourir l’ensemble dans les deux directions orthogonales et diagonales en passant alternativement de l’ombre à la lumière. Comme dans la musique contrapuntique la répétition produit une diversité sans limite. C’est, de ce point de vue, une œuvre ouverte qui pour citer Glenn Gould à propos des variations Goldberg de Bach « n’a ni commencement ni fin ni véritable tension ni véritable résolution »

Jean-Marc Weill

Né à Metz en 1964, Jean-Marc Weill est architecte DPLG en 1989, diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, titulaire d’un Master in Design Studies (sciences et techniques appliquées à l’architecture) délivré par Harvard Graduate School of Design en 1990 et enfin Ingénieur Civil diplômé du Conservatoire national des Arts et Métiers en 1999.

Il reçoit en 2012 la médaille de l’Académie d’Architecture dans la catégorie Recherche et Technique. Depuis 1994, il développe, au sein du bureau qu’il a fondé, C&E Construction et Environnement, une activité d’ingénierie des structures et de l’enveloppe et d’architecte-ingénieur.

Les sujets abordés dans le cadre de cette activité comprennent notamment le développement de la conception et du calcul d’ouvrages en Béton de Fibres à Ultra Haute Performance, le renforcement des constructions au séisme, la conception et la réalisation d’ouvrages de franchissement, l’installation d’œuvre d’arts dans l’espace public, la réalisation de logements et d’équipements. Le développement de sa pratique le porte aujourd’hui vers les structures en bois et béton de fibres, hybrides et réversibles.

Jean-Marc Weill a enseigné à la Faculté de l’Aménagement de Montréal ainsi qu’à l’Université Catholique de Lima, à l’École nationale supérieure d’architecture de Rouen et de Paris Belleville. Il est aujourd’hui Professeur titulaire à l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est où il enseigne dans le champ “Cultures constructives” en licence et le projet en 4e année au sein de la filière de master éléments, structure & architecture où il est responsable de la formation Structure & architecture en partenariat avec l’École des Ponts ParisTech. Depuis la rentrée 2023-2024, il a été à l’initiative de la mise en place de cours d’ingénierie du bâtiment dispensés par le CNAM.

Choix de réalisations récentes : en tant qu’Ingénieur Structure, le Pavillon de France à l’Exposition Universelle de Shanghai avec Jacques Ferrier Architecture, l’anneau de la Mémoire avec Philippe Prost Architecte (Equerre d’Argent dans la catégorie Jeunesse et sport en 2014 et Prix de l’American Concrete Institute en 2016), la restructuration de la Halle Pajol avec Françoise Hélène Jourda Architecte, l’Aria de Cornebarrieu avec Philippe Madec Architecte (Prix National de la Construction Bois en 2017), l’Aqualagon Villages Nature® avec Jacques Ferrier Architecte, la restructuration de l’hôtel Lutétia à Paris avec Jean-Michel Wilmotte Architecte, la restructuration du Village de la Faisanderie à Fontainebleau avec Eliet et Lehman Architectes (Équerre d’Argent dans la catégorie réhabilitation en 2015), La surélévation de l’Immeuble PB20-21 à la Défense avec Jean Luc Crochon et François Delafonta Architecte. Ou encore, comme Architecte et Ingénieur la salle polyvalente du Tremblay pour laquelle il reçoit le prix Régional de la Construction bois en 2018.

Christian Devillers

Fondateur en 1991 de l’agence Devillers & Associés, Grand Prix de l’Urbanisme, penseur pionnier du projet urbain et lauréat de l’équerre d’argent.

Il commence ses études d’architecture à l’École des beaux-arts dans l’Atelier Pingusson, participe au mouvement étudiant du Grand Palais et rejoint l’UP8 animée par Bernard Huet dès 1969, diplômé en 1971, il obtient parallèlement une maîtrise d’urbanisme à l’Université Paris-VIII-Vincennes et un master d’architecture en 1972 à l’université de Pennsylvanie aux États-Unis ou il suit les enseignements de Louis Kahn et de Robert Le Ricolais.

A partir de 1972, il se consacre à la recherche à l’Institut d’études architecturales et urbaines ( Le Creusot Naissance et développement d’une ville industrielle, avec B.Huet, Champs Vallon 1981) . En 1974, il intègre l’agence Paul Chemetov-AUA en tant que collaborateur puis comme associé, poursuivant en parallèle ses recherches et ses publications ( Morphologie urbaine et Typologie de l’habitat AA 1974; Pour un projet de forme urbaine, premier article sur le Projet Urbain, AA 1976; De la Logique de secteur au projet urbain, Villes en parallèle 1988; Pour un Urbanisme de Projet, note au Directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme 1983 etc.) et achève en 1984 le parking des Chaumettes à Saint-Denis pour lequel il obtient le prix de l’Équerre d’argent.

De 1984 à 1990, il interrompt sa pratique professionnelle pour enseigner à plein temps, se consacrant particulièrement à l’analyse de l’architecture moderne. Il est professeur à l’École d’architecture de Nancy et de Paris-Tolbiac et professeur invité à Harvard, Kentucky, Toronto, Barcelone etc.

En 1990, il réouvre son agence et exerce son activité en se focalisant sur le projet urbain (1991 Projet urbain de la Plaine Saint Denis) et les grandes infrastructures d’une part et la pratique de l’architecture d’autre part (1991-1993 Façade 3-5 bd des Italiens à Paris).

De 1995 à 1999, il est également professeur à l’École nationale des ponts et chaussées (chaire de composition urbaine) et anime l’Atelier national Projet Urbain avec Ariella Masboungi au ministère de l’Équipement jusqu’en 2000.

Pendant ces années de pratique, Christian Devillers a continué d’écrire de nombreux articles dont une grande partie développe et approfondit sa réflexion sur la notion de projet urbain (Le Projet Urbain, conférence 1994, Editions du Pavillon de l’Arsenal 1996).

Son œuvre a été couronnée par plusieurs prix, l’Équerre d’argent en 1984 pour le parking des Chaumettes, le Grand Prix du projet urbain en 1993 pour Montreuil, la médaille d’argent de l’Académie d’architecture en 1994 et le Grand Prix de l’urbanisme et de l’art urbain en 1998.